インプラント治療

インプラント治療とは

インプラント治療とは、失った歯の部分に人工の歯根を埋め込み、しっかり固定された被せ物で噛む力と見た目を回復する歯科治療です。自然の歯に近い噛み心地を得られ、周囲の歯を削らずに治療できる点が大きな特徴となります。

周囲の骨と強く結合するため安定性が高く、適切なケアを続ければ長期間使用できます。また、入れ歯のようなズレや異物感が少なく、ブリッジのように両隣の歯へ負担をかけない点も利点です。

当院でのインプラント治療では精密検査を行い、骨量や体調を確認してから手術の可否を判断します。安全性の高い治療ですが、定期的なメンテナンスがインプラントの維持のために欠かせません。

当院インプラント治療の特長

-

①インプラント経験20年の担当医が精密に治療

当院では、インプラント経験20年以上の担当医が中心となり、精密で安全性の高い治療をご提供しています。担当医の郡 英寛は、日本口腔インプラント学会の専門医としてインプラント手術は700症例、インプラント症例は1000症例を超える実績があり、骨の状態や歯肉の厚み、噛み合わせを細かく評価しながら、難症例にも対応できる診療体制を整えております。

治療前にはCT診断や3Dスキャンを用いて立体的に分析し、適切な埋入位置や手順を慎重に計画します。幅広い年代の患者様を診てきた豊富な経験が治療精度の向上にもつながっております。

さらに、専任の歯科衛生士チームが治療前後を一貫してサポートし、術後は個別のメンテナンスプランをご提案いたします。長期的に健康な状態を維持していただけるよう、最新技術の習得にも努めながら質の高いインプラント治療を追求しています。

-

②成功率98%|20~80歳まで幅広い年代に対応

当院のインプラントは、これまでの全施術において成功率がおよそ98%と高い治療成績を維持しています。患者様の年齢層は20代から80代まで幅広く、加齢による骨量低下がある場合でも、CT診断を用いて立体的に評価し、必要に応じて骨造成の計画を立てることで対応しています。

骨の状態が悪いケースでは、増骨処置やショートインプラントといった低侵襲の方法を検討し、安全性を優先した治療方針をご案内します。また、全身疾患をお持ちの方については、主治医と連携してリスクを確認したうえで、無理のない範囲で選択肢をご提示いたします。

担当医は長い経験をもとに個々の状態を丁寧に確認し、治療の可否や回復期間についてわかりやすく説明します。患者様が安心して相談できるよう、博多こおり歯科では年齢にかかわらず通院しやすい環境づくりに努めています。 -

③世界シェア1位|ストローマン社製インプラントを採用

当院では、世界的に高い評価を受けているストローマン社製インプラントを導入しています。

機材名 ストローマン社製インプラント 創業年 1954年にスイスで設立された老舗メーカー 最大の特徴 SLActive表面による早期かつ強固な骨結合 成功率 約98%以上と報告される高い治療成績 耐久性 長期安定性が高く、強い咬合力にも対応 臨床実績 世界的に多くの研究と症例データを持つ信頼性の高いブランド

ストローマン社は1954年に創業したスイスのメーカーで、インプラント分野では世界トップシェアを持つことで知られています。SLAやSLActiveという特殊な表面加工により骨との結合が早く強まり、治癒期間の短縮や長期的な安定性が見込めます。高純度チタンを採用しているため、生体親和性が高い点も大きな特長です。

長年の臨床研究と豊富な症例データに基づく信頼性があり、難しいケースにも対応しやすいと評価されています。こうした品質と安全性を踏まえ、当院では患者様が安心して使えるインプラントとして採用しています。 -

④完全個室と滅菌管理で清潔な手術環境

安全なインプラント治療を提供するため、当院では外部からの細菌や空気の流入を抑えた完全個室の手術室を整え、清潔な環境を保っています。手術器具は患者様ごとに確実に滅菌し、ドリルも個別包装を使用することで使い回しを防いでいます。スタッフは滅菌ガウンやグローブ、キャップを着用し、手術中の清潔域も厳密に管理しています。

また、治療前には必ずCT撮影を行い、骨の形態や神経の位置を正確に把握します。サージカルガイドを用いることで埋入位置の誤差を抑え、安全性を高めるよう努めています。

感染対策と治療精度の両面を重視し、患者様が安心して治療を受けられる体制づくりを心がけています。

-

⑤痛みに配慮したやさしいインプラント治療

インプラント治療に伴う痛みや不安を和らげるため、当院では麻酔を丁寧に管理し、できるだけ体への負担が少ない低侵襲な施術を行っています。表面麻酔を施したうえで局所麻酔を十分に効かせるため、手術中に強い痛みを感じる場面はほとんどありません。

術後の腫れや痛みに対しても配慮し、必要に応じて鎮痛薬を処方しています。恐怖心が強い方には笑気吸入鎮静法や静脈内鎮静法を選択することも可能で、リラックスした状態で手術を受けられますので気軽にご相談ください。 -

⑥専門スタッフによる長期メンテナンス対応

当院ではインプラント治療後の長期安定を大切に考え、専門スタッフによるメンテナンス体制を整えています。インプラントも天然歯と同様に日々のケアが重要で、清掃が不十分な状態が続くとインプラント周囲炎を引き起こす恐れがあります。

そのため、衛生士が専用器具を使用して定期的に清掃を行い、噛み合わせの変化や炎症の有無を細かく確認しています。治療後の保証制度にも対応しているため、万が一トラブルが生じた場合も適切な処置をご案内できます。

さらに、遠方から通院される患者様にも無理なく続けていただけるよう、負担の少ない通院スケジュールをご提案し、インプラントを長く安定して維持できるようサポートしています。治療後も安心して通える環境づくりを心がけています。

-

⑦安心の無料相談・補償制度

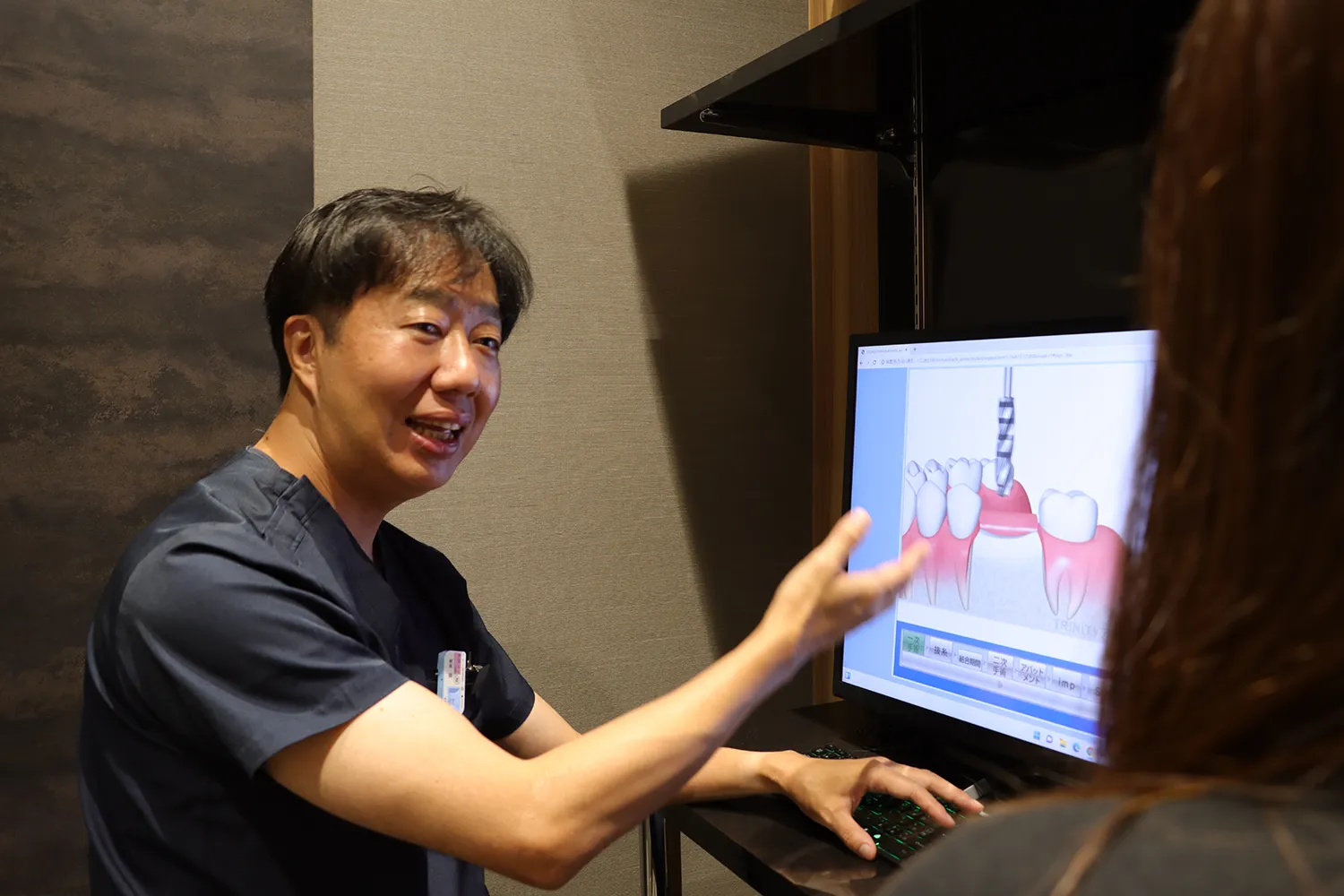

当院では、インプラント治療が初めての方でも安心してご相談いただけるよう、30分の無料相談を行っております。口腔内診査やCT撮影による状態確認を行い、アニメーションを用いて治療内容をわかりやすく説明します。費用の目安や治療期間についても丁寧にご案内いたしますので、疑問点を事前に解消しながら進められます。

また、全国対応のガイドデント保証制度を導入しており、最長10年の補償をご利用いただけます。転居後の通院やメンテナンスにも対応できるため、治療後も長く安心してインプラントを維持していただけます。無料相談からアフターケアまで一貫してサポートする体制を整え、安心して治療を選べる環境づくりに努めています。

インプラント難症例への対応

当院では、骨量不足や口腔内の複雑な状態など、一般的に難しいとされる症例にも対応できる体制を整えています。精密な診断と高度な技術を組み合わせ、患者様それぞれに最適な治療方法を導き出すことを重視しています。

- 骨が少ない場合の骨を足したインプラント症例

- 歯が一本もない場合のインプラント治療

- 入れ歯が安定しない場合にインプラントを用いて噛める入れ歯にする治療

などもご相談ください

-

GBRやサイナスリフトによる骨造成

骨量が不足している場合には、骨造成(GBR)やソケットリフト、サイナスリフトを行い、インプラントが安定するだけの骨量を確保します。GBRは骨補填材と専用メンブレンを使用し、顎骨の再生を促して必要な厚みを整える方法です。

さらに、上顎洞が近接しているケースではサイナスリフトを行い、上顎洞底を安全に持ち上げながら十分な骨量を確保します。いずれも高度な技術を要しますが、当院ではCTによる事前分析を徹底し、安全性を最優先にした計画のもとで進めています。

骨が少ないために治療を諦めていた方でも、適切な骨造成によってインプラントの可能性を広げられます。 -

CTと三次元シミュレーション診断

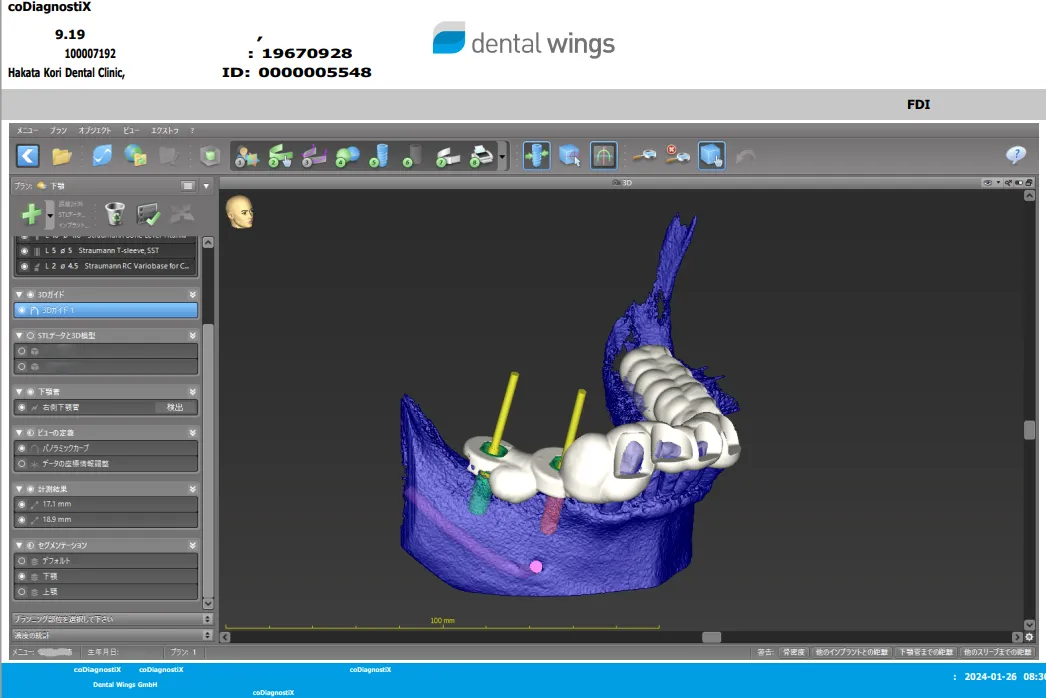

難症例では診断の精度が治療結果を左右するため、当院では高解像度CTと口腔内スキャナーを使用し、骨の厚みや形態、神経の位置を立体的に分析しています。三次元シミュレーションによって埋入角度や深さを正確に設計でき、治療の安全性が高まります。

二次元画像では確認しづらい細部まで把握できるため、適切な位置へのインプラント埋入が行いやすくなる点も大きな利点です。こうした綿密な診断はリスクを減らすだけでなく、治癒の安定にも寄与する重要な工程です。

患者様一人ひとりの骨形態に応じて最適な治療計画を立て、難症例であっても無理のない治療を進められるよう努めています。

-

サージカルガイドを用いた精密埋入

サージカルガイドは、シミュレーション通りの位置にインプラントを埋入するための精密な誘導装置です。骨量が少ない場合や上顎洞・神経が近接する難症例では、角度のわずかな誤差がリスクにつながるため、ガイドの活用が特に重要になります。

当院では安全性と精度を高めるため、必要に応じてガイドを作製し、埋入位置や角度のズレをできる限り抑えています。ガイドを使うことで再現性の高い埋入が実現し、治療後の安定性にも良い影響が期待できます。

難症例であっても確実な手術を行いやすくなる点が、大きなメリットといえます。

-

SLActiveインプラントによる早期安定

当院ではストローマン社のSLA/SLActiveインプラントを採用し、難症例でも早期の安定を得やすい治療を提供しています。

骨量が少ない方や治癒力が低下している方でも結合が安定しやすく、その結果として治療期間の短縮にもつながります。生体親和性が高いため炎症リスクを抑えやすく、長期的にも安定した状態を維持しやすい点が評価されています。

難症例でも治療の選択肢が広がる点が、SLActiveを採用する大きなメリットといえます。

博多こおり歯科のインプラント治療の流れ

-

1

-

無料相談・カウンセリング

-

当院ではまずお話だけ聞きたいか他のために無料相談を行い、お口の状態やお悩み、ご希望を丁寧に伺っています。費用の目安や治療期間、考えられるリスクについてもわかりやすくお伝えし、不安を抱える方でも検討しやすいよう配慮しています。

インプラントのパンフレットや模型や画像資料を使いながら説明することで、治療内容を具体的にイメージしていただきやすいよう工夫しています。無理に治療を勧めることはせず、患者様が納得してから進める姿勢を大切にしています。

インプラント治療が初めての方でも気軽に相談できる環境づくりを心がけています。

-

-

2

-

精密検査・治療計画のご説明

-

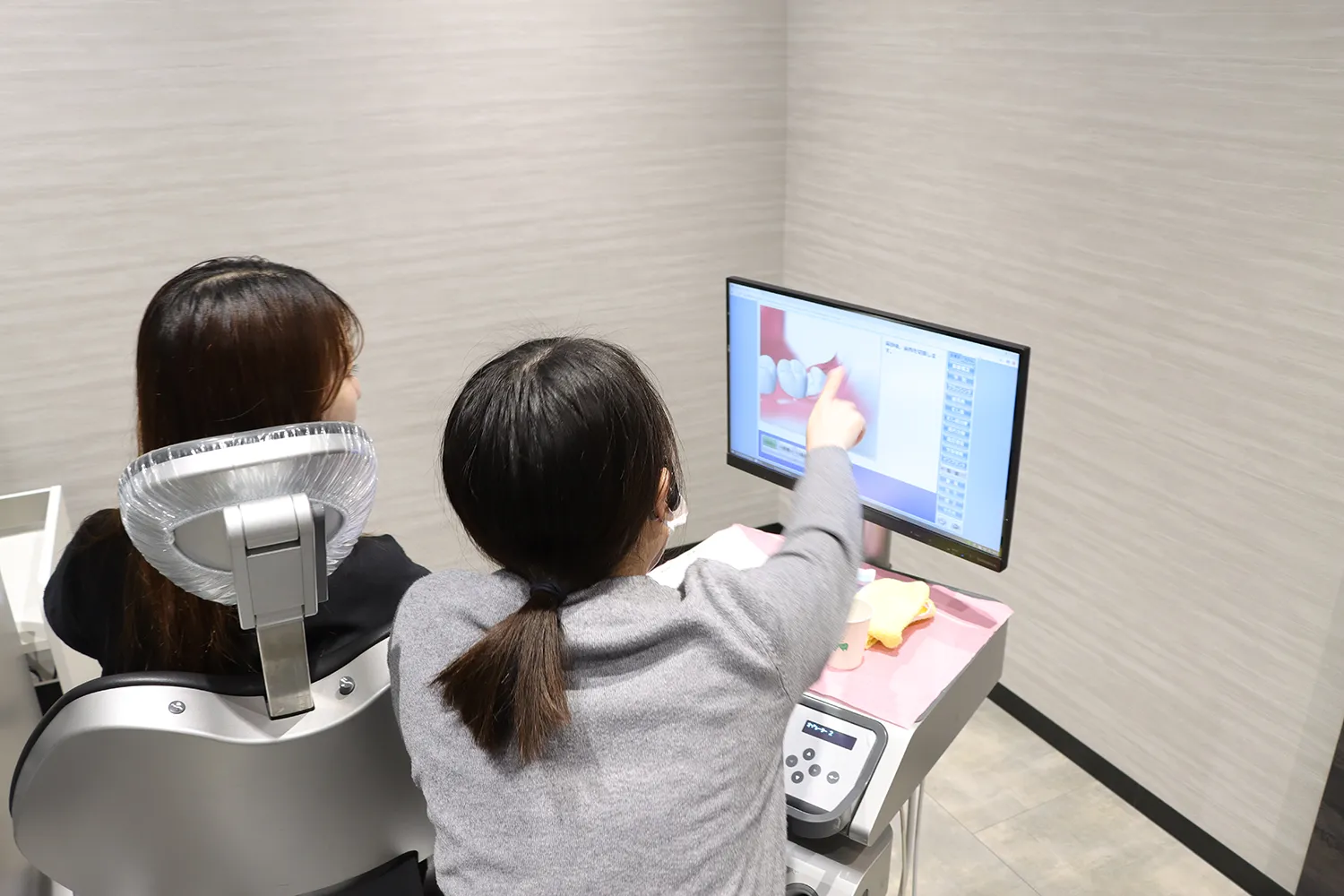

カウンセリングの後は、CT撮影などの精密検査を行い、骨の量や厚み、神経の位置、噛み合わせなどを詳しく確認します。そのうえで三次元シミュレーションを実施し、埋入位置や角度、使用するインプラントの種類まで明確に設計します。

検査結果にもとづき治療計画をご説明し、治療期間や必要な処置、想定されるリスクを正確にお伝えします。患者様が十分に理解し、納得されたうえで治療へ進めるよう、丁寧に時間をかけて説明する姿勢を大切にしています。

不安や疑問にも一つずつお答えし、安全な治療に向けてしっかり準備を整えていきます。

-

-

3

-

一次手術

(インプラント埋入) -

一次手術では局所麻酔を行い、インプラント体を顎の骨へ埋入します。痛みに配慮して施術を進めており、希望や必要に応じて静脈内鎮静法を選択することも可能です。

手術にはストローマン社製インプラントを使用し、安全性と長期的な安定を重視して治療を行っています。事前に作製したサージカルガイドを用いることで埋入精度を高め、余分な切開や骨削除を避けて負担を抑えるよう努めています。

手術時間は通常一本あたり30~60分ほどですが、骨量や口腔内の状態によって前後する場合があります。術後に腫れや痛みが生じることもありますが、適切な処置を行いながら回復をしっかりサポートいたします。

-

-

4

-

人工歯の型取・作成

(約2~6ヶ月) -

一次手術の後は、インプラントが骨と結合するまで2〜6ヶ月ほど待機します。この期間は骨の状態や全身の健康状態によって個人差があります。

結合が確認できたら、人工歯(上部構造)の型取りを行います。口腔内スキャナーや精密な印象材を用いて採得し、噛み合わせや歯並びに合った自然な形の人工歯を作製します。見た目だけでなく機能面にも配慮し、日常生活に馴染みやすい仕上がりを目指しています。

治療期間中は仮歯を使用できるため、見た目の不安を抑えて過ごしていただけます。

-

-

5

-

人工歯の装着

(仮歯 → 最終補綴) -

人工歯が完成した段階では、まず仮歯を装着し、噛み合わせ・発音・見た目のバランスを細かく確認します。問題がなければ最終補綴物を装着し、自然な噛み心地と美しさを追求した仕上がりへ整えます。

仮歯の期間を設けることで、日常生活の中で調整が必要な点を把握しやすくなり、より精密な最終形に反映することができます。素材にはジルコニアなど、耐久性と審美性に優れたものを使用し、長期的に安定した状態を目指しています。

装着後は噛み合わせの最終チェックを行い、快適に使用できるよう仕上げます。

-

-

6

-

治療完了・メンテナンス

(定期検診) -

インプラント治療は人工歯を装着して終わりではなく、長く快適に使い続けるためのメンテナンスが欠かせません。当院では治療後も定期検診を行い、歯周組織の状態や噛み合わせ、清掃状況を丁寧に確認しています。

インプラント周囲炎を防ぐため、衛生士によるプロフェッショナルケアを実施し、日常のセルフケアについても適切にアドバイスいたします。長期的に安定した状態を維持できるよう、体制を整えているのです。

トラブルを未然に防ぐための早期発見・早期対処を重視し、治療後も継続してサポートしていく姿勢を大切にしています。

-

インプラント治療が適している方

歯を失った後の治療にはいくつかの方法がありますが、インプラントは「自分の歯に近い噛み心地」と「長期的な安定」が期待できる治療です。顎の骨の状態や全身の健康によって適応が変わるため、事前の精密検査が欠かせません。インプラント治療が向いている方の主な特徴は次のとおりです。

インプラント治療が適している方の特徴

- 1歯を失った部分を自然な見た目で治したい方

- 2入れ歯の違和感や外れやすさに悩んでいる方

- 3ブリッジで健康な歯を削りたくない方

- 4顎の骨量が十分で、必要な骨が確保できる方

- 5定期的なメンテナンスに通える方

インプラント治療の適応は人によって異なるため、気になる方は一度カウンセリングで状態を確認してもらうことをおすすめします。

インプラント治療が難しい場合の対処法

インプラント治療が難しい場合には、原因に応じた適切な対処が必要です。顎の骨が不足しているケースでは、骨を増やす処置を行うことで治療が可能になることがあります。 また、全身疾患がある場合は主治医と連携し、安全を確認しながら治療の可否を判断します。口腔内に炎症や歯周病がある際は、まず改善してから治療を進めることが重要です。

インプラント治療が難しい場合の主な対処法

- 1骨造成や上顎洞挙上術で骨量を確保する

- 2糖尿病などの全身疾患を管理しながら治療の可否を判断する

- 3歯周病治療で口腔内の状態を整える

- 4難しい場合は入れ歯やブリッジなどの代替案を検討する

対処法は患者様ごとに異なるため、精密検査で状況を把握することが欠かせません。不安がある方は早めに相談し、最適な治療方法を一緒に考えることをおすすめします。

博多こおり歯科のインプラント施術後のメンテナンス対応

インプラントを長く快適に使うためには、治療後の適切なケアが欠かせません。博多こおり歯科では、施術直後から長期的なフォローまで継続してサポートできる体制を整えています。1〜3ヶ月毎にインプラントのチェックやケアを行います。

治療直後には、腫れや痛みへの対処法、日常生活で注意すべき点をわかりやすくお伝えします。その後も歯周病予防や噛み合わせの確認を行い、トラブルを未然に防ぎながら良い状態を維持できるよう管理します。

施術後に行うメンテナンス内容

- 施術後1〜2週間の消毒と治癒状態の確認

- インプラント周囲炎を防ぐための歯周検査

- 歯科衛生士による専門的なクリーニング

- 噛み合わせの確認と必要な調整

- 自宅でのケア方法やブラッシング指導

継続的にメンテナンスを行うことでインプラントの寿命をより長く保ち、長期的な健康維持につながります。定期検診の重要性を理解し、適切な通院を続けることが大切です。

インプラントの治療費用(自費診療)

以下は博多こおり歯科で対応可能なインプラント治療の料金です。

| 治療内容 | 診療単価 | |

|---|---|---|

| 術前診査 | パノラマ、CT、デジタルScan、口腔内写真、PCR | 5,000円 |

| ソケットプリザベーション | 50,000円 | |

| 一次手術 | 静脈内鎮静法 | 80,000円 |

| 笑気 | 10,000円 | |

| インプラント埋入手術、レントゲン(1本あたり) | 145,600円 | |

| サージカルガイド | 35,000円 | |

| ソケットリフト | 30,000円 | |

| 骨増生 | 30,000円 | |

| 結合組織移植 | 20,000円 | |

| サイナスリフト | 100,000円 | |

| 人工骨 | 30,000円 | |

| 追加材料費 | 22,000円 | |

| 二次手術 | インプラント二次手術、レントゲン | 20,000円 |

| 仮歯 | 仮歯(1本あたり) | 30,000円 |

| 仮歯(ダミー) | 5,000円 | |

| 本歯 | 金パラ、金パラ前装(1本あたり) | 90,000円 |

| ジルコニア(1本あたり) | 110,000円 | |

| インプラントの土台(アバットメント) | 30,000円 | |

| レイヤリング加算(審美領域で必要な場合) | 10,000円 | |

| その他設計 | ||

| インプラント保証 | インプラント10年保証 | 27,000円 |

インプラントに関するよくある質問

インプラント治療は痛い?

インプラント治療の痛みに関しては、多くの方が心配されます。実際には、手術中は麻酔が効いているため強い痛みを感じることはほとんどありません。術後に軽い腫れや違和感が出る場合もありますが、処方された痛み止めで十分にコントロールできます。通常は数日で落ち着き、日常生活に大きな支障が出るケースは多くありません。

インプラントはどれぐらい持つ?

インプラントの寿命は適切なメンテナンスがあれば非常に長く、10年以上の使用が一般的で、20年以上持つケースも多くあります。耐久性は患者さんの口腔環境やケアの質によって左右されますが、定期検診とクリーニングを続けることで長期的に安定した状態を維持しやすくなります。また、噛み合わせの調整や生活習慣の見直しも寿命を延ばすために重要です。

インプラント治療費の目安は?

インプラント治療の費用は、選ぶ歯科医院やインプラントメーカー、さらに骨造成の有無によって大きく異なります。一般的には一本あたり30万円〜60万円程度が目安とされ、手術費用・人工歯の作製費・検査費用などが含まれるケースが多いです。正確な金額は患者様それぞれの状態によって変わるため、事前のカウンセリングで自分の場合に必要な費用を確認しておくと安心です。

治療期間はどのくらいかかる?

治療期間は、骨の状態やインプラント体の種類、術式によって異なります。通常は、埋入手術から人工歯を装着するまで3〜6ヶ月程度が目安です。骨造成が必要な場合は、さらに数ヶ月延びることがあります。治療のスケジュールは患者さんの生活に合わせて調整されるため、カウンセリングで無理のない計画を立てることが可能です。

骨が少なくても治療は可能?

骨量が不足している場合でも、治療ができる可能性は十分にあります。サイナスリフトやソケットリフト、GBRなどの骨造成術を組み合わせることで、インプラントを支える骨を確保できます。ただし、全身の健康状態や骨の質によって適応が異なるため、精密検査で判断することが重要です。骨が少ないからといって諦めず、まずは専門医に相談することをおすすめします。

インプラントのリスク・副作用について

インプラント治療には多くのメリットがありますが、外科手術である以上、一定のリスクや副作用が伴います。安全に治療を進めるためには、事前にリスクを正しく理解しておくことが大切です。治療計画の段階で適切な診断と対策を行うことで、トラブルの発生を最小限に抑えられます。患者様自身が注意点を把握しておくことも、長期的な安定につながるのです。

以下はインプラント治療におけるリスク・副作用の一例になります。

- 手術後の腫れや痛みが生じる場合がある

- インプラント周囲炎による腫れや出血が起きる可能性がある

- 神経に近い場合、しびれが残ることがある

- 骨結合が不十分でインプラントが安定しないことがある

- 上顎洞に近い部位は副鼻腔トラブルのリスクがある

インプラントは正確な診断と適切なメンテナンスにより、これらのリスクを大きく軽減できます。治療前に十分な説明を受け、不安や疑問を解消してから進めることをおすすめします。

治療後も定期検診とセルフケアを継続し、長期的な安定を保つことが大切です。